Les portraits

Portraits réalisés par

Pierre Marie DUTHIL (Li-Ai. 59)

Pierre Angénieux

Promotion Cluny 1925

Saint-Étienne 1907 – 1998

Concepteur-constructeur d’optiques pour la photographie et le cinéma

Grand public, professionnelles et scientifiques (NASA) Prix Nessim Habif en 1994

Pierre Angenieux sur wikipedia

“Pierre Angénieux est né le 14 juillet 1907 (…). Il entre en 1925 à l’Ecole des Arts et Métiers de Cluny et rejoint l’Ecole supérieure d’optique en 1928. Il entre dans la vie active et se retrouve chez Pathé. C’est l’âge d’or du cinéma, en pleine effervescence, tant dans le domaine de la production que de la recherche de la clientèle, mais aussi dans l’évolution des techniques (…). Il fonde son entreprise en 1935 et se tourne vers le marché du cinéma professionnel (…). Mais l’époque entraîne aussi des programmes importants pour la Défense, et des commandes de composants optiques et mécaniques. À l’instigation du gouvernement, Angénieux va se délocaliser et ouvrir un atelier d’optique dans son village natal, à Saint-Héand. À la débâcle de 1940, II se retrouve en zone libre. Un faible courant d’activité est maintenu grâce au cinéma français (…). L’atelier traverse ainsi les années noires dans un demi-sommeil. Mais Pierre Angénieux, lui, est bien éveillé. C’est au cours de cette période qu’il poursuit ses recherches dans le domaine du calcul des combinaisons optiques. Il prépare le futur, une stratégie pour le développement de son entreprise : l’instrument d’optique destiné à produire des images, c’est-à-dire les objectifs de prise de vue et de projection.

La société Angénieux va désormais bénéficier, en la personne de son patron, d’un opticien concepteur exceptionnel… Il choisit le concept du calcul trigonométrique de la marche des rayons lumineux pour développer ses objectifs. Dès la fin de la guerre, il installe une nouvelle usine moderne (…). Angénieux équipe de nombreuses marques d’appareils, tels que SEM, Lumière, Royer (de René Royer, ingénieur Arts et Métiers), et surtout Kodak-Pathé, dont il sera le fournisseur exclusif pendant dix ans. En 1950, avec le Retrofocus, Angénieux fait œuvre de novateur. Cinquante ans après, mondialement et exclusivement, le modèle demeure ; retrofocus est devenu un nom commun. La seconde innovation majeure signée Angénieux sera le zoom, en 1958 (…). Pour y parvenir, Pierre Angénieux écarte le système de la compensation optique au profit de la compensation mécanique (aujourd’hui universellement adoptée). L’apparition du zoom est un événement considérable pour le cinéma, la télévision et la photo. Peut-on imaginer le monde sans lui aujourd’hui ? (…) En 1964, la Nasa sélectionne l’objectif Angénieux et, le 31 juillet, pour la première fois, la Lune est photographiée à bout portant par la sonde spatiale Ranger Vil (…). En 1969, le 21 juillet, ce sont les premiers pas de l’homme sur la Lune, suivis par le monde entier grâce à un objectif Angénieux (…). En 1994, chaque vol de la navette spatiale met en œuvre plusieurs exemplaires de ce zoom. En 1964, puis en 1990, Pierre Angénieux recevra deux oscars pour ses travaux; en 1973, lui est attribué le Grand prix des ingénieurs civils et, en 1994, le prix Nessim Habif.

Il part à la retraite en 1975. Tout en restant impliqué dans son entreprise, il prend de la distance avec le quotidien, mais continue à inspirer les équipes qu’il a formées.”

Pour en savoir plus :

Chasseur d’images mars 1999-Un million et demi d’objectifs made in France, Patrice Hervé Pont.

Revue de l’association d’anciens élèves de l’Ecole Supérieure d’Optique – mars 1999, André Masson (ESO 48)

Extrait de l’article de Jean Vuillemin (Pa 40) paru dans Arts et Métiers Magazine Septembre 2001.

Pierre Bézier

Promotion Paris 1927

Paris 1910 – Bures-sur-Yvette 1999

Initiateur de la CAO

Auteur des ” Courbes de Bézier ”

Prix Nessim Habif 1972

Président de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers

Si Pierre Bézier a effectué toute sa carrière chez Renault, les travaux de cet ingénieur intuitif et non-conformiste ont retenti dans tous les secteurs de l’industrie.

Pierre Bézier est né le 1er septembre 1910 à Paris. Son père, Jules Bézier (An. 1891), major de sa promotion, est Ingénieur principal aux Chemins de fer de l’État à Paris (très probablement le premier gadzarts à ce poste), et sa mère, Pascale Giraud, s’intéresse à la musique, au dessin et, plus rare, à la cryptographie et à l’analyse combinatoire. Il a un frère et deux sœurs. Son grand-père, prénommé également Jules, était entré à l’Ensam d’Angers en 1858… mais exclu pour ses pensées jugées trop subversives, s’était installé comme serrurier à Gallardon (Eure-et-Loir). Il fait notamment une serrure au pêne orné d’un R, la gâche arborant un F, pour “République Française” ! Un grand-oncle de Pierre Bézier, Pierre Feuardent (An. 1842), était quant à lui installé à Rennes.

Titulaire d’une bourse, Pierre Bézier entre au lycée Jean-Baptiste Say où il se concentre pleinement sur ses études, se refusant même toute sortie au cinéma. Il est reçu premier aux Arts et Métiers. À son grand dam, il n’en sort “que” deuxième… Puis, admis à faire Supélec en un an, il arrive sur le marché du travail en 1931.

Après deux premières expériences dans de petites sociétés, il entre en 1933 chez Renault. Il y fera toute sa carrière, depuis le poste d’ajusteur outilleur jusqu’aux fonctions de directeur fonctionnel à la direction générale. Mais bien au-delà du secteur automobile, ses travaux, alliant non-conformisme et intuition, retentiront sur toute l’industrie. Dès 1935, il rompt totalement avec l’utilisation généralisée de commandes hydrauliques en utilisant des relais électriques sous forme séquentielle (pour une grosse machine-outil à tarauder automatiquement les carters, par exemple). Il est alors chef de section Bureau d’études outillage.

Naissance d’Unisurf

Au lancement de la 4CV, en 1946, son objectif, très ambitieux pour l’époque, est d’assurer une cadence de 20 voitures/jour. Pour cela, il imagine une machine transfert à têtes indépendantes. Cette innovation est le fruit de ses réflexions, croquis à l’appui, transcrites sur des petits cahiers pendant sa “villégiature” dans l’Oflag XIA entre 1939 et 1941 (en même temps que Pierre Pillot – Li. 1923). En un an, son équipe réalise 750 unités d’usinage normalisées et 60 tables rotatives : la cadence atteint progressivement 300 voitures/jour. Ses machines spéciales sont vendues à travers le monde. Il est alors chef du Bureau d’études outillages mécaniques. En 1955, il s’intéresse à la commande numérique et, trois ans plus tard, met au point des perceuses avec des équipements aux commandes entièrement transistorisées. Sur cette période, il occupe successivement les postes de directeur des Méthodes de fabrications mécaniques et de directeur de la division Machines-outils.

Enfin, nommé directeur à la direction générale en 1960, il est déchargé de toute responsabilité opérationnelle. Les premiers ordinateurs faisant alors leur apparition, il réfléchit à l’utilisation de l’informatique dans la fabrication d’outillages de carrosserie. Pour cet ingénieur rigoureux, par tempérament et par l’expérience du 1/100e de mm acquise dans la production de pièces mécaniques, le système de fabrication des outillages de carrosserie, s’il est voisin de la sculpture d’art, n’est pas satisfaisant : trop long, coûteux, imprécis. Bref, peu compatible avec la fabrication en très grande série. Dans le droit fil d’une note rédigée en 1965, “Que tout soit représenté par des nombres dans l’entreprise et circule sous forme de nombres dans l’entreprise et chez les sous-traitants”, il choisit la voie la plus difficile à explorer : transformer les courbes de forme des stylistes de carrosserie en expressions mathématiques, ces dernières devant être utilisables par les ingénieurs grâce aux nouveaux instruments que sont l’ordinateur et ses liaisons avec les machines-outils.

En 1968, il présente partout, et en particulier à Détroit, alors temple de l’industrie automobile, un prototype du système Unisurf : une machine à dessiner, une fraiseuse, un ordinateur d’occasion avec une mémoire de 8 ko et un logiciel rudimentaire. Le système est opérationnel en 1972 et, avec Unisurf 3 en 1975, la CFAO (Conception et fabrication assistée par ordinateur) se généralise dans toute l’industrie, facilitant désormais la définition graphique d’objets aux formes complexes (nez des motrices TGV, sièges de voitures…)

Cette modélisation mathématique s’appuie sur les fameuses “courbes de Bézier”, représentatives de “polynômes paramétriques”, comme disent les mathématiciens. Connues dans le monde entier, au point de devenir un nom commun, elles sont présentées en détail dans les Actes du colloque Pierre Bézier, tenu à l’Ensam le 30 novembre 2000. Elles constituent le sujet de sa thèse de doctorat d’État en mathématiques défendue le 23 février 1977 sous le titre : “Essai de définition numérique des courbes et surfaces.” Il a alors 67 ans.

Homme d’engagement

Plein d’humour – il en donne volontiers la preuve aux lecteurs d’AMM dans les années 90 -, Pierre Bézier est loin d’être l’inventeur enfermé dans son univers scientifique que l’on pourrait imaginer au regard de son œuvre. Il a consacré beaucoup de temps à l’enseignement, notamment dans les cours du soir qu’il a donnés chez Renault de 1935 à 1957 (mathématiques, descriptive et dessin). Il s’est investi aussi comme président du Groupement pour l’avancement de la mécanique industrielle ou en tant que président de la Société des ingénieurs Arts et Métiers (organisation des journées du bicentenaire à Liancourt), président des ICF (Ingénieurs civils de France), etc. De nombreuses distinctions signent ces engagements : chevalier de la Légion d’honneur, Croix de guerre 39-45, médaille Coons et médaille Gregory de l’Association for Computer Machinery…

Pierre Bézier est décédé le 25 novembre 1999 et inhumé à Gallardon (Eure-et-Loir). Ses quatre enfants sont très engagés dans la perpétuation de sa mémoire. Le Monde du 10 décembre 1999 a salué “le concepteur de la représentation numérique des formes complexes”.

Edmond De Andrea (Ai 45)

Léon Chagnaud

Paris 1866 – 1930

Fondateur de l’entreprise de travaux publics Chagnaud

Sénateur de la Creuse

Transformer une PME de maçonnerie en un “grand” du BTP intervenant partout en France: l’œuvre de Léon Chagnaud aura marqué son temps.

C’est dans la Creuse, à Chanteloube, que Léon Chagnaud naît le 12 mars 1866. Son père, Hippolyte Chagnaud, vient d’installer son entreprise de maçonnerie à Guéret. Rapidement, la société oriente ses activités vers les travaux publics et participe à des chantiers importants à partir de 1870. Quant au jeune Léon, il quitte sa Creuse natale en 1881 pour les Arts et Métiers de Châlons-sur-Marne. Il s’y astreint à quatorze heures d’un labeur quotidien, avec la forte volonté de réussir. Ses études achevées, il retrouve l’entreprise paternelle.

Mais en 1891, Hippolyte Chagnaud décède brutalement d’une crise cardiaque. Sa forte personnalité et son goût du risque, couplés à sa quête perpétuelle d’innovations techniques, poussent Léon Chagnaud à devenir entrepreneur à 25 ans. Il crée son établissement tout en reprenant l’activité paternelle. Il intervient bientôt sur des chantiers plus importants et éloignés de la Creuse, dans l’Est de la France: fortification de la ville de Toul (de 1889 à 1891), voies ferrées entre Vitry et Blesmes. Il collabore à des travaux en région parisienne avec l’entreprise Fougerolle (de nos jours intégrée à Eiffage construction).

Avec la réalisation du collecteur de Clichy, ces chantiers participent au vaste plan d’assainissement de Paris lancé par Haussmann. Audacieux, Chagnaud utilise le bouclier métallique, un procédé inventé en 1818 et qu’il a nettement amélioré.

Il s’agit “d’une carapace métallique à l’abri de laquelle s’exécutent les fouilles et le revêtement de la galerie souterraine et qui se déplace progressivement à l’aide de vérins (…), en maintenant les terres et en offrant une protection efficace aux ouvriers”. Le gadzarts en améliore l’étanchéité et la résistance, tout en augmentant les vitesses de percement. Ce chantier lui apporte une véritable reconnaissance et marque le début d’une nouvelle ère dans les travaux souterrains.

De 1897 à 1899, Léon Chagnaud travaille pour la Compagnie du chemin de fer d’Orléans en construisant la gare d’Orsay et en réalisant les tronçons souterrains qui relient cette dernière à la gare d’Austerlitz. À 33 ans, le voilà élu administrateur du syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics. Entouré d’ingénieurs talentueux, pour la plupart issus des Écoles d’Arts et Métiers, il va relever les défis du métropolitain parisien, dont la mise en service des premières lignes doit coïncider avec l’ouverture de l’Exposition universelle de 1900. Léon Chagnaud intervient pour construire la ligne n°3, et notamment la station Opéra où, dans un sol imbibé d’eau, il doit gérer la superposition de trois lignes ! Il relève le défi en utilisant de l’air comprimé et en injectant du ciment dans le sous-sol: les délais prévus par le cahier des charges seront respectés. Procédure exceptionnelle, un concours est lancé en 1904 pour la traversée du sous-sol de la Seine entre la place Saint-Michel et celle du Châtelet. L’ouvrage étant considéré comme le plus complexe du réseau, les plus grands spécialistes français sont sollicités. Impressionnant les membres du jury par ses méthodes et ses techniques, le gadzarts remporte brillamment le marché (voir encadré). Bien que très coûteux, l’ouvrage apparaît comme une grande réussite technique et marque la profession. Il apporte aussi la preuve de l’habileté de l’ingénieur qui dialogue beaucoup avec ses ouvriers, mais n’en est pas un moins un patron autoritaire aux colères redoutées – à faire face aux imprévus.

DES CAISSONS SOUS LA SEINE

Pour faire passer le métro sous la Seine, Chagnaud utilise plusieurs caissons traversant le fleuve. Doté d’une armature métallique recouverte de tôles, chacun est fermé à ses extrémités, puis immergé par l’injection de béton entre ses cloisons. Dès qu’il est posé sur le lit du fleuve, les ouvriers prennent place dans une chambre de travail aménagée dans la partie basse du caisson et alimentée à l’air comprimé. Le creusement du lit, combiné avec l’injection de béton dans les caissons, enfonce l’ensemble dans le sous-sol. Pour assurer la jonction entre les caissons et les souterrains bordant la Seine, Léon Chagnaud adapte le procédé de congélation utilisé dans le percement de puits de mines.

En 1906, l’entreprise Chagnaud participe au percement du tunnel du Loetschberg (14 605 m), pour désenclaver le canton suisse de Berne. Mais en février 1908, une avalanche détruit l’hôtel où séjournent des employés de l’entreprise et tue onze personnes. Quelques mois plus tard, une masse d’alluvions envahit brutalement le tunnel et cause la mort de 25 ouvriers. Endeuillé, le chantier sera arrêté 238 jours. Déjà préoccupé par les questions sociales, Léon Chagnaud met en oeuvre de nouvelles méthodes de creusement améliorant la sécurité de ses ouvriers. En mars 1911, les galeries française et suisse se rejoignent avec une précision millimétrique. Ce chantier n’est pas encore achevé que Chagnaud est sollicité pour creuser le canal souterrain de Rove, destiné au transport maritime, qui reliera le port de Marseille à l’étang de Berre: une longueur de 7 266 m pour une largeur inédite de 22 m. Les travaux débutent en 1911. Par manque de main d’œuvre durant le conflit de 14-18, Chagnaud développe l’utilisation d’engins mécaniques, d’autant que le volume de déblais extrait est estimé à 2,5 millions de m3. Le tunnel est inauguré en 1916, à l’achèvement du percement, puis une seconde fois après sa mise en eau, en 1927, en présence du président de la République Gaston Doumergue, Homme d’influence.

Au lendemain de la Grande Guerre, durant laquelle Léon Chagnaud a œuvré activement au sein d’un syndicat des entrepreneurs de travaux publics complètement désorganisé, le gadzarts réoriente son entreprise vers l’aménagement hydroélectrique avec la construction du barrage d’Éguzon, dans la Creuse (voir AMM de septembre 2001, p. 19). De 61 m de haut et 225 m de long, il reste le plus grand barrage français jusqu’en 1934. Achevé et mis en eau en 1926, il produit de l’électricité non seulement pour la région mais aussi pour… Paris.

Homme d’influence, Léon Chagnaud siège dans une quinzaine de conseils d’administration de sociétés (assurance, banque, électricité, mécanique, travaux publics…). Attentif aux bonnes relations entre dirigeants et salariés, il encourage le développement de l’intéressement déjà mis en place dans son propre établissement. Il préside le syndicat de la profession et fonde une école de travaux publics pour réinsérer les blessés et mutilés de guerre et pallier le manque de main d’œuvre après le conflit. Élu sénateur de la Creuse en 1921, puis président du conseil général de 1926 à1928, il s’efforce de moderniser et de désenclaver ce département auquel il reste très attaché. Il s’investit dans diverses commissions liées aux chemins de fer, aux transports ou encore à l’enseignement technique. Toutefois, battu aux élections de 1929, il met un terme à ses activités politiques, non sans amertume. Le parcours de cet officier de la Légion d’honneur aura néanmoins été ponctué de nombreux honneurs, dont le Grand prix de l’Exposition universelle de Paris en 1900. Léon Chagnaud décède le 31 juillet 1930 dans son château de Lasvy (Creuse), alors que son beau-frère Philippe Fougerolle, dirigeant la société du même nom, vient de disparaître un mois auparavant. Conformément à sa volonté, une partie de sa fortune est léguée au département de la Creuse et au canton de Bonnat. Bien qu’ayant repris la société dans un contexte économique de forte dépression, son fils Charles a réussi à poursuivre l’œuvre paternelle. Actuellement, Chagnaud Constructions participe à la réalisation de la deuxième ligne du métro toulousain, dont l’ouverture est prévue en 2007.

Frédéric Champlon (Ch 94)

René Couzinet

Saint Martin des Noyers (85) 1904 – Bagneux 1956

Aviateur et constructeur d’avions, dont ” l’Arc en ciel ”

avec lequel Mermoz traverse l’Atlantique-Sud

Né le 20-07-1904 à Saint-Martin-des-Noyers, décédé le 16-12-1956. “En octobre 1921, il entre à l’École d’Angers. Dès l’année suivante, à 18 ans, il dépose plusieurs brevets relatifs à l’aviation. Sorti second de sa promotion en juillet 1924, il poursuit ses études à l’École Supérieure d’Aéronautique puis est incorporé en novembre 1925 dans l’Armée de l’Air où il devient sous-lieutenant.

Un jeune inventeur

o Le 8 mai 1927, Nungesser et Coli décollent du Bourget pour traverser l’Atlantique. On ne les reverra plus. Treize jours plus tard, le 21 mai, au milieu d’une foule enthousiaste, l’officier de service René Couzinet très impressionné accueille Lindbergh qui vient de réussir la traversée New York-Paris. René Couzinet a un projet d’avion commercial transatlantique, un trimoteur, très en avance pour son époque. Son enthousiasme est communicatif et grâce à de nombreux appuis, il peut trois semaines plus tard commencer la construction de l’avion.

o Mars 1928

L’Arc-en-Ciel est présenté à la presse. C’est un avion complètement nouveau, aussi bien par sa silhouette que par ses aspects techniques : monoplan à ailes épaisses, trimoteur (les moteurs étant accessibles et réparables en vol), il a un rayon d’action de 10 000 Km, peut voler à 260 Km/heure..

Malgré un refus d’autorisation de vol pour non conformité aux normes officielles (100 Kg/m2 au lieu de 50), les essais se déroulent parfaitement. Pourtant en août, une manoeuvre trop risquée conduit à l’accident. Il faut reconstruire le prototype. Mais avec quels fonds ? La ville de Biarritz prend l’initiative de lancer une souscription, l’élan est donné, les soutiens affluent.

o 1929-1930 : Période très créatrice pour René Couzinet qui dépose brevet sur brevet. En février 1930, dans l’usine Letord de Meudon il construit trois trimoteurs postaux, l’Arc-en-Ciel, un hydroglisseur. Mais le 17 février le feu détruit tout.

II faut, à nouveau tout recommencer, les soutiens se manifestent une fois de plus. René Couzinet s’installe à l’île de la Jatte (Levallois-Perret), il construit un Couzinet postal (type 20) puis le Biarritz qui sort d’usine le 6 octobre 1931.

Vers le succès

Le BIARRITZ réussit la première liaison aérienne France/Nouvelle-Calédonie. Il décolle du Bourget le 6mars 1932, avec De Verneilh, pilote, Devé, navigateur et Munch, mécanicien. Istres, Tripoli, Le Caire, Bassorah, Guvadar, Karachi, Allahabad…les escales se succèdent, et le 5 avril, le Biarritz atterrit en Nouvelle-Calédonie, accueilli par 10 000 personnes enthousiastes.

Au début de 1932, le troisième arc-en-ciel sort d’usine. Une fois encore beaucoup d’innovations : 30 mètres d’envergure, trois moteurs de 650 CV chacun, un rayon d’action de 11 000 Km, vitesse maximum : 285 Km/heure.

L’avion intéresse l’Aéropostale pour l’Atlantique Sud. La concurrence est rude alors pour assurer la traversée régulière. En Amérique du Sud d’une part, entre le Sénégal et l’Europe d’autre part, des réseaux sont constitués. Mais pour traverser l’Atlantique Sud on doit encore utiliser le bateau. Quel moyen choisir pour mettre en place une liaison aérienne : le dirigeable ? l’hydravion ? l’avion ?. L’Aéropostale est séduite par les innovations de Couzinet. Elle lui fait rencontrer Mermoz. Les deux hommes sont habités de la même passion et deviennent aussitôt amis.

” Ces deux hommes avaient le même idéal, le même désintéressement, la même pureté, la même passion sacrée, ils se complétaient pour une grande tâche. Contre la paresse des bureaux, les combinaisons d’antichambre, contre la cupidité, i’envie et ia peur. Us formèrent attelage. Ce n’était pas trop de leurs deux génies con)ugués. Sans Couzinet, Mermoz eût erré longtemps dans les défifés du désespoir. Sans Mermoz, Couzinet n’eût pas vu l’Arc-en-Ciel triompher “. (Joseph Kessel : Mermoz, Gallimard, 1938).

Mais il faut, pour convaincre définitivement l’Aéropostale, effectuer un voyage de démonstration, relier Paris à Buenos-Aires. Malgré les obstacles et les difficultés créés par les services officiels, l’Arc-en-Ciel décolle du Bourget le 7 janvier 1933, direction Istres puis l’Afrique et le Brésil. (…) Escale à Port-Etienne (Mauritanie) puis à Saint-Louis du Sénégal. Et c’est la traversée de l’Atlantique. Entre Saint-Louis et Natal au Brésil : 3 173 Km parcourus en 14 h 32 de vol à 227 Km/heure de moyenne. A Natal, puis Rio, Buenos-ATres, Montevideo, l’accueil est triomphal. Les télégrammes de félicitations affluent, la presse salue l’événement. Réceptions, fêtes, banquets. C’est un exploit : Le Bourget/Buenos-Aires soit 13 045 Km parcourus en 57 h 56 minutes de vol, moyenne horaire 225 Km.

Le triomphe

Le 15 mai c’est le retour. L’Arc-en-Ciel décolle de Natal au Brésil, direction Dakar. Un journaliste est à bord, il fait le récit d’un vol qui se termine dans l’inquiétude. Environ 1 000 Km avant Dakar une fuite d’eau est décelée. Celle-ci s’aggrave rapidement, il faut stopper un moteur, l’avion descend, les températures de l’eau et de l’huile dépassent nettement la cote d’alerte. Il fait 45° à l’intérieur de l’avion, l’eau atteint 92° et l’huile 97°. Tous les navires sont en état d’alerte, les radios veillent, prêts à aider l’Arc-en-Ciel. L’angoisse règne. Vont-ils arriver ? Mermoz et l’équipage utilisent tous les moyens disponibles et à 20 h 10 l’Arc-en-Ciel se pose enfin à Dakar. Soulagement et joie de la population qui a suivi, avec anxiété, les dernières heures de vol.

Le 21 mai, l’arrivée au Bourget est triomphale, 15 000 personnes acclament Mermoz, Couzinet et tout l’équipage. L’Arc-en-Ciel est le premier avion à avoir réussi la double traversée de l’Atlantique Sud. C’est une victoire pleine de promesses pour l’aviation française.

Des temps difficiles

Pourtant il faut vite déchanter. L’Aéropostale, en butte à de nombreuses hostilités, est mise en liquidation puis absorbée par la nouvelle compagnie nationale : Air France. L’Arc-en-Ciel a beau effectuer avec succès plu- sieurs traversées de l’Atlantique Sud en 1934, aucune commande officielle ne se concrétise malgré les promesses. ”

attach:Images.Images/Couzinet_3.jpg

Depuis des années, écrit un journal de l’époque, on couvre de fleurs René Couzinet, on le porte aux nues dans les discours officiels et systématiquement on le torpille chaque fois qu’une commande doit lui être passée “. Et fin 1934, l’usine doit fermer ses portes faute de travail. René Couzinet pourtant ne se décourage pas, il prépare toujours de nouveaux projets comme celui du Guanabara. Dans un hangar aménagé au Bourget, il travaille dans des conditions difficiles, avec le soutien constant de Mermoz. Mais celui-ci disparaît avec “La Croix du Sud” le 7 décembre 1936. Couzinet crée alors une nouvelle société : la TRANSOCEANIC. En 1937, il construit un bi-moteur : le Couzinet 10.

En même temps, il se lance dans l’entretien et les réparations d’appareils militaires, et le ler octobre 1938, il obtient l’accord du ministère de la défense nationale pour installer une partie de ses ateliers près du terrain d’aviation en construction à La Roche- sur-Yon. Dans l’usine achevée en décembre 1939, on répare des “Potez 540”, des Caudron “Goéland”, et on prépare la construction d’avions de chasse Arsenal VG 90. A la fin de 1939 on travaille également à un prototype dans le garage Citroën de la place Napoléon. Au début de 1939 le constructeur reçoit une commande officielle pour un Couzinet B 4 (quadrimoteur de bombardement) qui pourra atteindre 510 Km/heure.

Puis la guerre est déclarée. Comme les commandes s’accélèrent, Couzinet envisage une nouvelle implantation à Barbâtre dans l’île de Noirmoutier. Mais tout cela vient trop tard. Après l’offensive allemande, les entreprises Couzinet se replient vers le sud. Et le 20 septembre 1940, René Couzinet gagne le Brésil. Directeur de la Fabrique Nationale d’Avions du Brésil à Lagoa Santa, il s’engage en septembre 1943 dans les Forces Françaises Libres.

1944, retour en France.

Malgré les difficultés administratives (pour récupérer l’usine de Levallois-Perret occupée par les allemands, réparer les ateliers de La Roche-sur-Yon en partie détruits par deux bombes en juin 1944), René Couzinet reste toujours aussi inventif.

Il crée des avions transatlantiques (un quadri- moteur postal par exemple), des hydravions, mais aussi des avions de tourisme (biplace, quadriplace…). Mais il s’investit alors surtout dans les hydroglisseurs.

Le 27 septembre 1946, dans la baie de Rio de Janeiro, il lance l’hydroglisseur 125. De retour en France il construit plusieurs modèles. Ainsi l’hydroglisseur type 60 mû par un petit réacteur Turbomeca présenté au salon de l’aviation en 1951 . C’est le premier “bateau à réaction” construit en France. Pourtant, malgré toutes ces innovations, les difficultés persistent. Il n’y a pas de commandes pour les hydroglisseurs.

Le 16 décembre 1956, épuisé par les difficultés qui s’accumulent, il disparaît.

La ville de la Roche-sur-Yon a consacré un très bel espace permanent à René Couzinet rendant ainsi hommage à cet homme d’exception.

Source : Document de la “Maison Renaissance” – La Roche-sur-Yon

> En savoir plus :

Couzinet (A) : Mermoz-Couzinet ou le rêve fracassé de l’Aéropostale. Paris . Picollec 1986 Fonds René Couzinet : Archives Municipales de La Roche-sur-Yon.

Sur le web :

http://petitefabrique.free.fr/couzi/index.html

http://aerostories.free.fr/couzinet/

Article extrait de Arts et Métiers Magazine Avril 2002

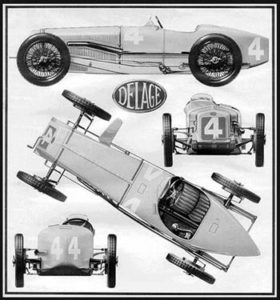

Louis Delage

Cognac 1874 – Le Pecq 1947

Constructeur d’automobiles de courses, puis de luxe

Président de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers

Louis Delage sur Wikipédia

“Les Delage de l’entre-deux-guerres étaient des véhicules, certes de luxe, mais aussi sportifs et de compétition. Derrière ce prestige se cache un ingénieur hors du commun.

Louis Delage naît le 22 mars 1874 à Cognac (…). Reçu au concours d’entrée des Arts et Métiers d’Angers en 1890, il en sort en 1893 avec son titre d’ingénieur. Il effectue son service militaire en Algérie, où il reste jusqu’en 1895 pour travailler dans une entreprise de travaux publics de Bône. Revenu en France, il entre à la Compagnie des chemins de fer du Midi comme surveillant de travaux, et y demeure cinq ans. Mais la passion de l’automobile le taraude. Aussi s’installe-t-il en 1900 à Paris, créant un bureau d’études de voitures automobiles.

Ayant travaillé pour plusieurs constructeurs, dont Peugeot, il est embauché en 1903 dans cette jeune entreprise, comme chef des études et essais. C’est là qu’il rencontre l’ancien des Arts et Métiers Augustin Legros, qui arrive de chez Daimler, à Coventry. Deux ans plus tard, Delage démissionne de Peugeot en entraînant Legros, pour créer le 10 janvier 1905 la Société en commandite simple Delage et Cie, qu’ils installent au 62, rue Chaptal, à Levallois-Perret (…).

Dès la fin de l’année, ils peuvent exposer au 8e Salon de l’automobile, qui se tient au Grand Palais, deux châssis équipés d’un moteur de 4,5 ou 9 CV, au choix. Les clients – des médecins pour la plupart – recherchent plutôt une 6 CV ? Delage s’empresse de leur en proposer en modifiant ses prototypes, et les commandes affluent (…).

Cependant, le nouveau constructeur est persuadé que les épreuves sportives constituent la meilleure des publicités. Aussi, dès novembre 1906, il participe à la Coupe des voiturettes du journal “L’Auto” (…). Les ateliers sont transférés dans un local plus grand à Levallois en 1907, et, en 1908, l’usine emploie 116 personnes sur 4 000 m2. Pour participer au premier Grand Prix des voiturettes organisé par l’Automobile Club de France, Louis Delage confie la réalisation du moteur à Némorin Causan (Aix 1898). La voiture ainsi équipée enlève la première place, les autres Delage, équipées de moteurs De Dion, étant aussi bien placées. Pourtant, pour des raisons financières, seul le nom de De Dion est mentionné et retenu. (…)

L’usine est encore agrandie en 1909. C’est là que débutent les fabrications de moteurs Delage, à partir des plans de Maurice Ballot. C’est là aussi que Arthur Michelat (Angers 1899) commence sa carrière, en déchargeant Legros des études : il aura à son actif les châssis de course des années 1911-1914. Quant à Legros, il restera le bras droit de Delage jusqu’à la fin (…). Les succès s’enchaînent, même si les voitures Delage n’atteignent pas le grand public en raison de leur positionnement haut de gamme (tourisme ou sportives), qui les réserve à une clientèle plutôt fortunée. Une nouvelle usine devient nécessaire : elle est construite en 1912 à Courbevoie, près de l’île de La Jatte. Une Delage bat le record du monde de vitesse absolue en 1914, avec un moteur V12 de 10,7 litres créé par un ancien des Arts et Métiers, Planchon.

Mais arrive la Grande guerre. Après une période de mise en veilleuse de l’usine de Courbevoie, les fabrications d’obus, puis de véhicules de liaison pour l’armée (…). La fabrication de prototypes pour l’après-guerre se poursuit, cependant, dans un atelier séparé. Et, la paix retrouvée, la 1 500 cm3 Delage devient championne du monde en 1927, avec un moteur créé par Albert Lory (Angers 1911).

L’entreprise comprend, à son apogée en 1930, 3 000 personnes travaillant sur 51 000 m2. Malheureusement, cet âge d’or sera de courte durée. La pression de la concurrence – en particulier celle d’André Citroën – devient très âpre. La grande crise de 1929 a laissé de lourdes séquelles. Et, en raison d’une priorité donnée aux solutions techniques sur les investissements commerciaux, probablement aussi parce que Louis Delage, vieillissant, est absorbé par de nombreuses préoccupations personnelles, la société ne prend pas le virage de la très grande série et décline.

Delage Watney Le Mans 1945

Delage Watney Le Mans 1945 Le personnel est progressivement licencié, et un autre ancien des Arts et Métiers, Émile Delahaye (Angers 1889), rachète les actions en 1935. Louis Delage connaît dès lors une vie de retraité. Il s’éteint en 1947, et est inhumé au cimetière du Pecq. Des voitures sous son nom, mais pourvues de mécaniques Delahaye, continueront toutefois à être commercialisées : la dernière, équipée d’une carrosserie Chaptron, sortira en 1952.

Grâce à sa passion pour la technique automobile, ce grand entrepreneur-constructeur a apporté une grande impulsion au développement technologique, aussi bien dans le dessin des châssis que dans la conception des moteurs (le moteur à compresseur par exemple). Mais il s’est trouvé disponible aussi pour d’autres causes. C’est durant son mandat de président de la Société des anciens élèves des Arts et Métiers, entre 1924 et 1927, que sera acheté l’hôtel d’Iéna, inauguré officiellement en 1926 en présence de Gaston Doumergue, président de la République.”

Complément dans AHCLAM

Edmond De Andrea, Ingénieur A&M (Ai 45)

Extrait de Arts et Métiers Magazine – Novembre/Décembre 2001.

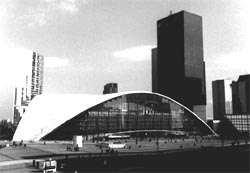

Nicolas Esquillan

Fontainebleau 1902 – Paris 1989

Concepteur et constructeur d’ouvrages d’art

dont le CNIT à La Défense

Prix Nessim Habif en 1971

Nicolas Esquillan sur Wikipédia

“Nicolas Esquillan, dès son premier grand ouvrage, le pont de la Roche-Guyon, a manifesté son talent particulier à réaliser des structures aux lignes très pures, irradiant par elles-mêmes, sans le moindre ornement, leur propre beauté esthétique (…)”

Nicolas Esquillan est né le 27 août 1902 à Fontainebleau. Son père, Hugues Esquillan, qui avait appris la menuiserie et l’ébénisterie et entrepris son tour de France pour devenir compagnon, s’arrêta à Fontainebleau et ouvrit un atelier de fabrication de voitures à chevaux, puis automobiles (…). Grâce à une bourse d’Etat, il entra aux Arts-et-Métiers à Châlons en 1919 et en sortit 4e de sa promotion avec une médaille d’argent. Il resta proche du milieu Gadzarts, dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée.

Après son service militaire qu’il termina comme sous-lieutenant artilleur, il était indécis sur son orientation. Le hasard lui fit rencontrer un Gadzarts, ami de Simon Boussiron (Aix 1888), lequel avait orienté sa société vers le béton armé et avait écrit un des premiers ouvrages théoriques sur le sujet. La rencontre entre Boussiron et Esquillan fut concluante et ce dernier rejoignit la société en 1923. Il devait y consacrer sa vie.

[ Le CNIT de La Défense ]

[ Le CNIT de La Défense ]

Il s’intégra très rapidement dans ce que les collaborateurs de l’entreprise appelaient ” la famille “. Les relations y étaient en effet très étroites, le climat de confiance exceptionnel et comme le dit son collaborateur de toujours Jean François (Ch 1938) : ” Comme patron , Nicolas Esquillan, comme dans toute l’entreprise, faisait confiance. Cette confiance régnait du haut en bas des responsabilités : Boussiron, Fougerolle, Esquillan, François. ” Il est certain que dans un climat comme celui-là, les hommes se sentent à l’aise, prêts à examiner sans crainte les possibilités innovatrices et aussi à prendre des risques. Il est donné comme exemple les voûtes des hangars de Marignane : 2 fois 4200T coulées au sol et élevées à 19m de hauteur en trois semaines. Il faut se sentir sûr de soi mais surtout épaulé dans un climat favorable pour faire ce pari en 1950. Ce climat a aussi favorisé le travail en équipe. Ses prédécesseurs avaient ouvert la voie (Simon Boussiron, Roger Vallette) et leurs successeurs.

Si le contexte de l’entreprise est une condition favorable, elle ne produit pas le talent et ne remplace pas le travail. Le talent, Nicolas Esquillan l’avait par sa curiosité toujours en éveil, abordant les nouveaux sujets en apprenant d’abord, puis en essayant de découvrir le pourquoi et le comment des choses ; il l’avait aussi par sa sensibilité à la beauté , celle des choses réalisées admirées par tous parce qu’on n’imaginait pas qu’elles auraient pu être différentes. Il disait toujours que “plus on fait simple, plus on fait beau et plus on fait beau, plus on fait grand (…)”.

On peut imaginer la quantité de travail que les études, puis toutes les réalisations, ont demandé. Plusieurs exemples ont été donnés : lorsqu’il eut l’intuition que la méthode de calcul utilisée dans l’étude des ouvrages en béton, simpliste car basée sur l’utilisation de coefficients de sécurité importants, était un handicap pour progresser en allégeant, il se replongea dans les mathématiques (…).

Parmi les réalisations de Nicolas Esquillan, six ont été des records du monde. Il faut citer en particulier le CNIT à La Défense record mondial des ouvrages en coque mince avec 206 m de portée et où une plaque a été scellée sur le parvis par ses amis le 13/10/1993. Pour certaines d’entre elles, il a assumé aussi le rôle d’architecte, par exemple pour les pylônes de Tancarville. Il disait : ” Dans un esprit de synthèse, je me suis efforcé de combiner, dans la conception, l’art de l’architecte, la science de l’ingénieur, le métier de constructeur “.

[Le Pont de Tancarville]

[Le Pont de Tancarville]

Son parcours lui a valu de très nombreuses distinctions, tant françaises qu’internationales . Ces distinctions ont été décernées, soit pour des réalisations remarquables, soit pour la qualité des études théoriques, soit pour son engagement européen en vue d’arriver à une réglementation générale unique (voir encadré).

Ses publications sont nombreuses, une centaine entre 1935 et 1972, articles, rapports ou conférences. Son action ayant été prépondérante dans les deux domaines que sont l’action de la neige et du vent sur les constructions et la conception et le calcul des structures (…). Toutes ces activités extérieures pourraient faire penser à une personnalité recherchant les honneurs et la médiatisation. Ses proches comme ses amis le décrivent au contraire comme quelqu’un d’assez discret, ni mesquin, ni carriériste. Très accessible, il écoutait et savait se mettre à la portée des gens : ” Il n’était pas fier ” disaient certains. Il était conscient certainement de sa valeur en tant qu’ingénieur mais le laissait peu voir. Sur sa tombe, et à sa demande, il n’y a qu’une seule inscription : ” Ingénieur. ” (…). On peut résumer ce rapide portrait de Nicolas Esquillan par cinq mots : réserve, rigueur, risque, sens du beau, travail. Il est décédé le 21 janvier 1989 à paris et inhumé au cimetière parisien des Batignolles.

Principales réalisations:

- Pont de La Roche-Guyon (1935), record du monde, détruit en 1940

- Pont de La Coudette, record du monde (1943)

- Viaduc de Chasse-sur-Rhône, record du monde (1950)

- Hangar de Marignane, record du monde (1951)

- Pylônes du pont de Tancarville, record du monde (1957)

- CNIT à La Défense, record du monde(1958)

- Palais des expositions de Turin (1961)

- Stade Olympique de Grenoble (1968)

Quelques Distinctions:

- Officier de la Légion d’Honneur (1959)

- Grande médaille d’argent de l’Académie d’architecture (1971)

- Prix Nessim Habif (1972)

- Médaille de Vermeil Gueritte en Grande Bretagne (1958)

- Deutscher Beton Verein : médaille Emil-Mörsch (1969)

- American Concrete Institute : Alfred E. Lindau Award (1966)

- Médaille Eugène Freyssinet au 6e Congrès Fédération Intern. Précontrainte

[Plaque commémorative situé au CNIT de La Défense]

Edmond De Andrea, Ingénieur A&M (Ai 45)

Extrait d’ Arts et Métiers Magazine – Février 2002.

Eugène Houdry

Promotion Châlons 1908

Domont (78) 1892 – Pennsylvanie 1962

Inventeur du cracking catalytique

National Inventors Hall of Fame (Ohio)

Eugène Houdry naquit le 18 avril 1892 à Domont, dans l’Oise. Élève du lycée Turgot de Paris, il prépare et réussit le concours des Arts et Métiers en 1908. Au cours de sa scolarité à l’école de Châlons, Houdry s’illustre brillamment, tant par ses résultats scolaires que sportifs. Major de sa promotion, il est en effet l’heureux capitaine d’une équipe de Soccer victorieuse au Championnat de France. A sa sortie de l’école en 1911, il rejoint l’entreprise familiale spécialisée en serrurerie et charpente métallique.

Quand survient la mobilisation de 1914, le jeune Houdry est incorporé dans l’artillerie et plus particulièrement dans les chars d’assaut. Investit du grade de lieutenant, Houdry est ainsi le témoin actif des premières batailles de Tank de l’histoire. Grièvement blessé à Juvincourt en Lorraine, il reçoit la croix de guerre. A la signature de l’armistice, Houdry retrouve l’entreprise familiale et n’ayant rien perdu de son extraordinaire vitalité, il se passionne alors pour les courses automobiles.

Un carburant à base de lignite

A partir de 1922, son insatiable curiosité, le conduit à étudier un procédé de fabrication d’essence à partir de lignite. Convaincu de l’aboutissement heureux de ses recherches, Houdry crée en 1923 une société d’étude et de développement pour la production de carburant à base de lignite. Se consacrant exclusivement à ces recherches ; celles-ci aboutissent en 1927. Reste désormais à tester l’industrialisation du procédé. La faisabilité technique est démontrée en 1929 à partir d’une installation industrielle construite à cet effet. Malheureusement la rentabilité du projet s’avère négative. Houdry sollicite une aide auprès de l’office National des Combustibles Liquides; cette requête restant vaine, l’usine doit fermer en 1930.

Outre l’étude d’essence synthétique à base de lignite, Houdry multiplie les expérimentations de traitements catalytiques sur des pétroles brutes. On s’aperçoit que le carburant traité supprime le cliquetis des moteurs … le cracking catalytique inventé par Houdry réduit de façon très significative les propriétés détonantes de l’essence. Plusieurs compagnies montrent un intérêt pour le cracking catalytique, mais ces contacts se limitent à la visite des laboratoires Houdry. Enfin, en juillet 1930, la ‘Compagnie des Produits Chimiques et Raffinerie de Berre’ commande la construction d’une unité pilote d’une capacité de production de 10 t/j.

La mise en application de cette commande est supplantée par une autre proposition. En effet, en octobre de la même année, la Vacuum Oil Company achète une licence du cracking catalytique. Accompagné d’un ingénieur et d’un chef d’équipe, Houdry rejoint les Etats-Unis. La petite équipe française s’installe dans les laboratoires de la Vacuum Oil Cy à Paulsboro (New-Jersey).

L’année 1931 est marquée par la création de la ‘Houdry Process Corporation’ (H.P.C) et la collaboration avec un autre partenaire la Sun Oil Company.

Fort de ses soutiens, Houdry peut engager de nouvelles recherches, et une unité pilote est construite sur le site de la Sun Oil Company à Paulsboro. Les résultats des diverses expérimentations sont concluants pour lancer le déploiement du procédé. En 1939, on dénombre 15 unités de cracking catalytique en marche ou à l’état de construction.

A l’aube du second conflit mondial, les autorités françaises se préoccupent de l’approvisionnement en essence pour l’aviation. Houdry est sollicité afin de présenter les bénéfices de son procédé auprès des représentants de l’industrie du pétrole en France. Incrédulité ou manque de lucidité ? Seule la ‘Compagnie des Produits Chimiques et Raffinerie de Berre’ confirme son intérêt pour le procédé pourtant éprouvé outre atlantique.

Reconnaissant l’action d’Houdry en faveur de l’industrie Pétrolière, le gouvernement Français lui décerne la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur. Les Etats-Unis ne tardent pas non plus à reconnaître sa valeur, et il reçoit ainsi plusieurs distinctions honorifiques.

France For Ever

Alors que la France vient de sombrer dans la débâcle, Houdry n’accepte pas la résignation à la défaite; il répond à l’Appel du général de Gaulle par la création du comité ‘France For Ever’. Face à la propagande du gouvernement de Vichy, cette association devait donner une autre image de la France : celle des hommes épris de Liberté. En quelques mois, on dénombre plus de 15.000 adhérents. En mai 1941, Houdry est déchu de la nationalité française, il devient alors citoyen américain.

L’HPC dans la guerre

Les licences Houdry sont essentiellement utilisées pour la fabrication d’essence d’avion. Ainsi, durant la Seconde guerre mondiale, jusqu’à 67 usines utilisent le procédé et, près des deux tiers de l’essence de l’aviation de guerre sortiront de ces centres de fabrication. Conséquence directe de l’attaque de Pearl Harbor, les approvisionnements en caoutchouc naturel sont interrompus. Sollicités par le gouvernement Américain, les laboratoires Houdry mettent au point un procédé de transformation du butane en butadiène produit de base du caoutchouc synthétique, et ce dans un délais très court, au-delà des attentes des demandeurs. En 1943, les travaux d’Eugène Houdry sont salués par le président de la Sun Oil Cie : ” Sans le procédé de cracking catalytique, il eut été impossible à l’industrie du pétrole de répondre aux exigences de notre aviation, aussi aucun homme n’a apporté – peut-on dire – une contribution aussi décisive à notre effort de guerre que son inventeur “.

Une grande figure de la chimie industrielle et homme d’idées

A partir de 1948, Houdry se lance personnellement dans de nouvelles recherches, notamment pour palier au problème de la pollution de l’air. Il noue également des contacts avec des biologistes et crée un groupe de recherches dédié à l’étude des phénomènes chimiques liés à l’apparition du cancer. Durant les dernières années de sa vie Houdry consacre ainsi son ‘génie inventif’ à des préoccupations humaines et industrielles. En 1962, il dépose le brevet du pot catalytique pour les automobiles. Doué d’une formidable intuition, Houdry ne serait-il pas un précurseur de ce qui, désormais est plus communément appelé développement durable ? Dans ses allocutions publiques, Houdry célèbre la liberté comme un vecteur de l’harmonie sociale : ainsi ‘liberté de travail et liberté d’entreprise’ doivent conduire au plein ‘épanouissement de création’.

Un grand français

Lorsque que le 18 juillet 1962, Houdry vient à disparaître, ses amis sont d’autant plus affectés qu’ils gardent de lui l’image d’un homme ‘à l’énergie infatigable’. Depuis 1971, la société américaine ‘NACS’ (North American Catalysis Society) décerne un prix Houdry afin d’encourager et de promouvoir les traitements et applications catalytiques. Plus récemment, la mémoire d’Houdry fût honorée par la municipalité de Domont par la création d’une rue au nom de l’inventeur.

Bien que naturalisé Américain, Houdry restera un Grand français. Il exprima sa reconnaissance à l’égard de ses maîtres français, dont la qualité de l’enseignement est reconnue outre-atlantique. Le succès de ses multiples entreprises, son enthousiasme communicatif et sa grande générosité font de lui, véritablement un exemple.

Frédéric Champlon (Ch 94)

Avec l’aimable participation de la municipalité de Domont

Marius Lavet

Clermont-Ferrand 1894 – Paris 1980

Père du micro-moteur pas à pas, inventeur de la montre à quartz

Prix Nessim Habif 1976

Donateur du prix de l’ingénieur-inventeur Chéreau-Lavet

Inventeur de génie du micromoteur pas à pas, Marius Lavet a permis une évolution considérable de l’industrie horlogère européenne.

La famille Lavet est originaire d’Auvergne et, plus précisément, du Puy-de-Dôme. Le grand-père maternel de Marius Lavet était sabotier, son grand-père paternel agriculteur, et son père aubergiste à Clermont. C’est dans cette ville qu’il naît au domicile de ses parents, 1, rue Blanzat. Il est déclaré le 8 février 1894, né le 6 ou le 7 février (l’état civil porte les deux dates). Sa mère, Jeanne-Marie Fafournoux, était elle aussi native du Puy-de-Dôme. Il épousera Arnolde Deisenburg le 7 février 1934, mais on ne lui connaît ni descendants, ni collatéraux. Après des études à Clermont, il est admis aux Arts et Métiers de Cluny en 1910 et en sort parmi les premiers (médaille d’argent). Il poursuit sa formation à Supélec en 1914. Mobilisé, il fait la guerre de 14-18 et reçoit la Croix de guerre avec citation. Dès sa démobilisation, ingénieur à la Compagnie des appareils horoélectriques, il dépose, le 23 décembre 1918, un premier brevet au nom de Mme veuve Moulin et de M. Favre Bulle, dont il est le collaborateur. Ce brevet décrit une variante du système Brillié d’entretien du mouvement du balancier dans les pendules. Il est à l’origine de la pendulette électrique indépendante, la “Bulle Clock”, qui devait connaître un grand succès et être fabriquée jusqu’en 1970.

Marius Lavet entre en 1923 à la société Hatot, où il est chargé de créer un département d’horlogerie électrique dont l’objectif est d’exploiter des “systèmes de distribution de l’heure et modèles originaux d’instruments horaires” qui seront vendus sous la marque ATO. Il fera toute sa carrière dans cette société, malgré certaines difficultés avec elle qui conduiront à un procès gagné par le gadzarts.

Si Marius Lavet est principalement connu dans l’horlogerie, ses travaux, depuis l’origine, concernent plus généralement l’électromagnétisme dont elle est une application. Il a pris à son nom, pendant qu’il travaillait pour la société Hatot, une cinquantaine de brevets (en comptant les additions) consacrés essentiellement à l’horlogerie. À partir de sa retraite en 1962, et jusqu’en 1977, Marius Lavet reste un inventeur indépendant. Il se consacre aux petits appareils magnéto-électriques, en particulier aux petits moteurs à courant continu sans collecteur. En 1968, il crée même avec l’ingénieur général de Valroger le laboratoire de recherche Laborem.

La méthode de travail de Marius Lavet, telle qu’elle a été décrite par son conseiller Louis Chéreau, est intéressante : dans un premier temps, il agit comme “guetteur”, détecte, parmi les publications, une nouveauté et en recherche des applications dans son domaine d’intérêt. Dans un deuxième temps, il prend garde de ne pas se perdre dans des perfectionnements successifs, mais recherche et fait breveter d’autres applications nouvelles. Sa démarche s’illustre par deux exemples: l’utilisation du transistor en horlogerie et le petit moteur pas à pas bipolaire. En mars 1948, il prend le brevet n° 986536 sur les horloges électriques. Or, au mois de juin suivant, les Bell Laboratories annoncent une importante découverte, sous la forme d’un petit appareil, de la taille d’un ongle, destiné à remplacer les lampes triodes ou autres et pouvant servir d’interrupteur et d’amplificateur : le transistor. Ce mécanisme possède de nombreux avantages, tels que son faible volume, sa faible consommation et la suppression des contacts mécaniques dans les systèmes électriques d’entretien du mouvement qu’il rend possible. Marius Lavet entrevoit tout de suite, malgré le scepticisme ambiant, les avantages à l’utiliser en horlogerie. Dès juillet 1949, il dépose un additif (n° 60520) à son brevet. L’application viendra en septembre 1953 par un brevet n°1090564 pris pour la France, et par 16 autres brevets pris dans 9 pays, dont les États-Unis et l’Allemagne. Ce qui lui permettra simultanément de faire opposition à un brevet pris par des Japonais. Outre l’application à l’horlogerie traditionnelle, une vingtaine de brevets ultérieurs concernent divers mécanismes d’horlogerie à transistor. Dès novembre 1953, fidèle à son désir de faire partager cette avancée technologique, il publie un article dans les “Annales de chronométrie”.

L’évolution du moteur bipolaire à impulsions électriques, quant à lui, fait l’objet du brevet n° 971418 pris en mai 1940, déposé par la société Hatot, mais dont la paternité sera reconnue à Marius Lavet en mai 1963. Ce premier moteur préfigure le moteur pas à pas, dit “moteur Lavet”, ainsi que son utilisation par la suite en horlogerie fine, voire en bijouterie, avec l’emploi rapide des nouveaux matériaux magnétiques comme le platinecobalt. Ce moteur pas à pas utilisé en horlogerie permettra à l’industrie horlogère européenne, avec les montres électroniques à quartz et à aiguilles, de lutter contre l’invasion japonaise des montres à affichage numérique, et de ne pas sombrer.

Les travaux de l’ingénieur ne se limitent pas à l’horlogerie. Dans le cadre de ses recherches sur les petits moteurs, le développement des moteurs à courant continu sans collecteur le fait reconnaître universellement dans l’industrie aéronautique. Ce moteur “brushless” est une révolution en électrotechnique, car il arrive après un siècle de quasi-stagnation des moteurs électriques. C’est, là encore, une application du transistor, de ses dérivés et des nouveaux matériaux magnétiques. Une série de brevets est prise entre 1968 et 1977 aux noms de Lavet – de Valroger. Le principe de ce moteur est simple: un rotor aimanté, et un stator bobiné alimenté par l’intermédiaire de plusieurs transistors jouant le rôle de contacteurs successifs lors de la rotation. Ce moteur peut être plat ou cylindrique. La suppression du collecteur et la multiplication du nombre des transistors permet d’adapter les utilisations aux différents besoins. C’est ainsi que l’on a pu atteindre des vitesses de rotation de 100 000 tr/min et des puissances massiques voisines du kilowatt par kilogramme.

Outre les brevets, additions et enveloppes Soleau, Marius Lavet fait environ 70 communications dans les “Annales françaises de la chronométrie” ou dans les congrès internationaux de chronométrie, et publie plus d’une quarantaine de textes divers. Il est aussi l’auteur de sept ouvrages qu’il rédige entre 1949 et 1971, allant des “Horloges de commutation remontées électriquement ” aux “Moteurs à courant continu à commutation électronique “. Deux de ces ouvrages, “Mécanismes électromagnétiques “, en trois volumes, et “Relais”, écrits en 1962, servent de support aux cours qu’il dispense à l’École nationale supérieure de l’aéronautique entre 1952 et 1970. L’excellence de ces enseignements lui vaut la Légion d’honneur. On sait peu de choses de l’homme; il est décrit comme peu expansif, discret, “un inventeur du XIXe égaré au XXe”, travaillant en solitaire, pas très intégré à la vie civile, un peu “vieille France”. Il parle, en toutes occasions, de ce qu’il fait, mais pas de lui-même. Sa politique de dépôt de brevets, la défense de ses droits et les conseils avisés de Louis Chéreau, lui valent, tout en vivant très simplement, de constituer un patrimoine significatif, et lui permettent de susciter ou de soutenir une politique d’aide à des inventeurs. C’est dans ce cadre que, par testament daté du 19 juin 1977, un fonds autonome Chéreau-Lavet est institué et rattaché à la Fondation Arts et Métiers, lequel est administré par un conseil d’administration dont Pierre Bézier (Pa. 27) est le premier président. Le 21 novembre 1979, lors d’un conseil auquel participe Marius Lavet, un premier diplôme de lauréat est décerné, accompagné de la remise d’une montre et d’un chèque. Malheureusement, une action en justice interrompt la remise du prix. Ce n’est qu’en 2001 qu’il est officiellement attribué pour la première fois sous l’égide de la Fondation de France, grâce à l’organisation de l’association Marius Lavet fondée par la Fondation Arts et Métiers, le Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, le cabinet Pierre Breesé (depuis cette année, l’Académie des technologies a rejoint les fondateurs). La cérémonie se tient traditionnellement au Sénat. Marius Lavet est aussi lauréat de l’Académie des sciences (prix Henry Wilde), de la Société française de microtechniques et de chronométrie de France (médaille Jules Haag) et de la Société allemande de chronométrie (médaille Matthäus Hahn). Il est décédé le 14 février 1980 à Paris et a été incinéré.

Edmond De Andrea (Ai 45)

Paul-Louis Merlin

Grenoble 1882 – 1973

Constructeur de matériel électrique

Fondateur avec Gaston Gerin (Aix 1906)des Ets Merlin-Gerin à Grenoble,

dont il fut longtemps président, devenus Schneider-Electric

Entre chance, travail et intuition, le cofondateur de Merlin-Gerin s’est forgé un destin d’entrepreneur hors pair.

Paul-Louis Merlin naît le 27 novembre 1882, place Saint André, à Grenoble. Il est placé très tôt en nourrice au pied du Belledonne, à Theys; c’est de là peut-être qu’il tiendra sa passion pour la montagne. Son père, Jean Merlin, coiffeur connu de l’avenue de la Gare, et sa mère née Marguerite Sonzini, ont eu aussi deux filles, qui seront couturières. Paul-Louis est un enfant turbulent, amateur de plaies et bosses, mais dont l’intelligence est remarquée par son instituteur qui propose à ses parents d’en faire… un instituteur. Le président de la Chambre de commerce, client de son père, lui conseille plutôt les Arts et Métiers.

L’adolescent intègre l’École d’Aix en 1898, après le collège Lesdiguières. Il est boursier, moitié de l’État, moitié du département. Après son diplôme et son service militaire, où il suit le peloton d’officier, et deux courtes expériences professionnelles, il entre aux établissements Maljournal et Bourron, à Lyon. Dans cette entreprise de matériel électrique, il devient directeur des Fabrications en 1914. Entre-temps, il a épousé en 1906 Camille Barnaud, fille d’un brossier et d’une frangeuse. Le couple aura deux fils, Paul et Henri, et une fille décédée en bas âge. L’ingénieur répétera encore, lors de ses quatre-vingts ans : “Une de mes chances, c’est d’avoir épousé Madame Merlin.”

Mobilisé en 1914, il n’est pas envoyé au front, mais affecté à la formation des officiers, puis aux fabrications d’armement. Il retourne en 1919 chez Maljournal et Bourron, où il rencontre Gaston Gerin (Ai. 1906 et IEG), qui dirige le bureau d’études. Les deux compères ne se sentent pas à l’aise dans cette société et, semble-t-il à l’initiative de Paul-Louis Merlin, décident de créer leur propre affaire. Compte tenu de leur expérience et du climat industriel de l’époque, où l’électricité entre en force, ce sera principalement une entreprise de matériel électrique : après la guerre de 14, “le matériel électrique, c’est l’avenir”, déclare Paul-Louis Merlin.

Toutefois, si les deux associés ont la compétence et l’envie de créer, ils disposent de très peu de moyens… Paul-Louis Merlin se souvient alors d’un capitaine qu’il a connu pendant la guerre, Hippolyte Bouchayer, qui règne sur un groupe industriel important. Lors d’une entrevue, il lui demande deux choses : lui louer l’usine de son groupe Fibrecol, située à Grenoble et à moitié désaffectée, et lui prêter 25 000 F. Non seulement ses deux demandes sont satisfaites, mais il obtient en plus la clientèle de toutes les usines du groupe d’Hippolyte Bouchayer pour le matériel électrique! Les deux créateurs d’entreprise trouvent un second soutien en la personne d’Henri Joucla (Ai. 1902), qui leur prête 25 000 francs à chacun, à condition que cette somme soit incorporée au capital. Tout cela leur permet, moyennant quelques ajouts personnels et familiaux, de réunir 100 000 francs. L’usine Merlin-Gerin peut ouvrir le 1er janvier 1920, avec 27 personnes ; elle en comptera 8 000 en 1970. Au début, les températures intérieures des locaux sont négatives en hiver et torrides en été ; mais le patron est toujours là et met la main à la pâte.

L’entreprise se caractérise, au départ, par l’absence de produit propre, la priorité étant de détecter les besoins des clients et de trouver le moyen de les satisfaire en achetant ou fabriquant les produits. Connaissant bien la fabrication, Paul-Louis Merlin exige une qualité irréprochable qui fera très rapidement la notoriété de la jeune société, laquelle prospère très vite. Mais cette expansion doit être financée. Et c’est là une des caractéristiques rares de Merlin-Gerin : les fondateurs, pragmatiques, ne cherchent pas à conserver le contrôle financier ; l’essentiel n’est pas là, mais dans la réussite de l’entreprise. Cette politique se retrouvera tout au long de la vie de la société.

On ne peut dire quelle a été la part de chacun des associés dans l’élaboration de cette stratégie mais, au vu de ce qui s’est passé par la suite, il est hautement probable que Paul-Louis Merlin était le fonceur impatient et charismatique, le raisonnable Gaston Gerin gardant le rôle de l’organisateur. C’est ce dernier, par exemple, qui met en place le très efficace réseau d’agents commerciaux. Jusqu’à la fin des années 1930, sont surtout fournis des produits haute tension (HT) demandés par la Marine, les mines et l’industrie lourde, c’est-à-dire des matériels blindés, antidéflagrants ou anti-grisouteux (cuirassés Richelieu et Jean Bart, mines d’Anzin, raffineries Standard Oil). C’est pendant cette période que sont créés les laboratoires d’essais qui conforteront la réputation de qualité des produits Merlin-Gerin, ainsi qu’un bureau d’études pour élaborer les produits demandés en adaptant les matériels de sociétés spécialisées obtenus par achat de licences.

Gaston Gerin décède en 1943. Paul-Louis Merlin se retrouve seul aux commandes et peut donner sa pleine mesure à son tempérament audacieux. Mais son existence est simple, familiale ; il va une fois par semaine dîner chez les fermiers installés dans sa ferme. De même que son épouse, il fait preuve d’un total désintérêt pour le luxe, sans aucun désir de paraître. Pour autant, il entretient les meilleurs contacts avec les hommes politiques, et sait les faire valoir quand il faut défendre l’industrie et… Grenoble. Vincent Auriol, à sa demande, patronnera l’Association des amis de l’université, et De Gaulle viendra visiter sa société en 1960. Car la fin de la guerre de 1939-1945, la reconstruction et le développement du pays ont apporté de profonds changements dans l’entreprise, qui s’étend de plus en plus. Si la HT est toujours très présente, la BT (basse tension) prend une place importante. En 1949, un brevet a été déposé pour une belle innovation marquante : le disjoncteur pneumatique avec soufflage de l’arc à sec, le Solenarc. Si cette réelle innovation pour la HT assure une partie du développement de Merlin-Gerin, elle est complétée pour la BT par les postes de transformation ruraux et les postes sur pylônes. De sorte que, entre 1950 et 1970, le chiffre d’affaires se trouve multiplié par 10, le bénéfice net par 20, les effectifs par 2, le capital social par 6 !

Pour assurer cette expansion, les augmentations de capital se sont succédé, soit directement, soit par des prises de participation de groupes industriels amis, par exemple SW (Schneider Westinghouse) et Bouchayer. Ces alliés aideront à contrer l’OPA de la CGE (Compagnie générale d’électricité) en 1937. Si le succès est pour une grande part lié à la qualité de fabrication, donc aux investissements consentis, il est aussi largement imputable à la formation des salariés : organisée dès 1923 sous forme de cours, puis par une école d’apprentissage en 1929, elle culmine avec la méthode de formation Merlin-Gerin. La promotion interne par cette voie est une caractéristique de l’esprit “Merger”. Aussi, dans cette entreprise à la culture plutôt paternaliste au départ, la modification des structures en centres de profits ne sera guère facile. D’où peut-être les quelques grèves assez dures qui s’y dérouleront, notamment celle de 1979.

En 1965, Paul-Louis Merlin cède son fauteuil de président à son fils aîné Paul ; lui-même, restant administrateur, continue à multiplier ses activités. Pour sa réputation de réalisateur et sa capacité de mobilisation, jointes à un grand charisme, on fait souvent appel à lui. Deux exemples: la création de la Promotion supérieure du travail à Grenoble, expérience pilote d’ascension sociale étendue en 1959 à toute la France ; et le sauvetage du couvent Sainte-Marie d’en-Haut, à Grenoble, qu’un élu traitait de “misérable bâtisse” mais qui a été heureusement transformé en Musée dauphinois. Au service de ces réalisations, Paul-Louis Merlin met avec enthousiasme et disponibilité sa force de conviction et, surtout, sa formidable confiance en lui. À 78 ans, ce commandeur de la Légion d’honneur donne encore des conférences en Sorbonne sur le “décloisonnement”. Il décède le 2 mai 1973 et est inhumé à Grenoble. Merlin-Gerin est aujourd’hui incorporé dans le Groupe Schneider Electric avec sa propre marque, au même titre que Télémécanique et Square D (Canada).

Edmond De Andréa (Ai 45)

Avec l’aide de Michel Cabaret (Ch 52)

Marcel Môme

Clermont Ferrand 1899 – Paris 1962

Fondateur et Président de la SAGEM

Fondateur de la société d’électricité et de mécanique Sagem, Marcel Môme a assuré son développement malgré les crises ou la guerre.

Les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale sont connues pour avoir été une période de légèreté et d’amusement. Mais derrière ces paillettes, beaucoup de familles de condition très modeste rêvaient de voir leurs enfants prometteurs s’élever dans l’échelle sociale par la voie royale de l’enseignement technique. Ce fut le cas de Marcel Môme. Il naît le 11 janvier 1899 à Clermont-Ferrand, de Pierre Môme et Marie Dufour. Sa mère est couturière et son père, employé à l’octroi – un droit perçu sur certaines denrées lors de leur entrée en ville, disparu en 1948. Il a une sœur aînée.

Pierrette Faurre, fille de Marcel Môme, décrit ses grands-parents comme des personnes posées et réfléchies, très soucieuses des études qu’elles respectaient. Le jeune Marcel suit un enseignement technique qui conduit, à l’époque, à un emploi d’ouvrier, d’agent de maîtrise ou, pour les meilleurs, au titre d’ingénieur. En 1917, il intègre les Arts et Métiers à Cluny, mais la guerre interrompt ses études, sa classe d’âge étant mobilisée. À son retour, il obtient en 1921 un diplôme d’ingénieur avec de nombreux camarades démobilisés des différentes classes de guerre.

Il est embauché comme ajusteur – ce qui est fréquent – chez Michelin, puis à la Compagnie des Signaux et entreprises électriques.

En 1925, il “monte à Paris” et la conjoncture étant très bonne, il fonde avec l’aide de quelques amis la Sagem, Société d’applications générales d’électricité et de mécanique. Le nom même de l’entreprise montre qu’il s’agit de lancer une activité sans idée préconçue des produits qu’elle va vendre et fabriquer, mais qu’elle va saisir toutes les occasions qui se présenteront dans ce domaine très large. L’objectif est donc très pragmatique : il s’agit d’assurer le développement de l’entreprise.

Un formidable esprit de réussite

Marcel Môme est entreprenant, et peut ajouter plusieurs atouts à cette qualité : sa formation, l’expérience acquise, ses relations dans ses deux précédentes sociétés – sources de contrats -, ses amis auvergnats ainsi que de nombreux gadzarts qui viendront le rejoindre, et enfin l’appui de son beau-père, directeur à la Compagnie des Signaux. Il est surtout animé d’une formidable volonté de réussir. La suite de son parcours montrera qu’il est un meneur d’hommes, qu’il anticipe les évolutions technologiques et effectue des choix judicieux.

À ses débuts, la Sagem fabrique des caméras et projecteurs Pathé Baby, répare des wagons de chemin de fer, s’impose dans l’alimentation en énergie des centraux téléphoniques et installe des colonnes montantes électriques dans les immeubles. Son effectif s’élève à 50 personnes dès la fin de 1926. En 1928, l’entreprise ouvre une usine à Argenteuil et installe son siège social au 26 rue de Naples, à Paris. Elle acquiert ainsi pignon sur rue et compte 150 personnes fin 1928. La crise de 1929 survient alors que la société est en pleine expansion. Elle surmontera cette épreuve grâce à sa diversification sans préjugés et à son personnel de mentalité auvergnate, dur à la tâche et fidèle. Elle réussit encore mieux en amorçant dans les années qui suivent un premier virage technologique vers la mécanique fine. Elle se lance alors dans la fabrication d’équipements de précision pour la marine nationale : des directions de tir, des télémètres, et surtout des gyrocompas. Ces appareils, utilisés sur les navires et les avions, et leurs applications impliquent le développement d’un bureau d’études dans des domaines de pointe. L’entreprise peut dès lors se poser en interlocuteur crédible dans l’armement.

La défaite de 1940 et les années d’Occupation imposent une politique de survie, facilitée par l’existence de l’usine de Montluçon en zone libre, acquise en 1934. Face à l’Occupant, il s’agit de faire “profil bas” en concentrant l’activité sur la réalisation de gazogènes, d’installations frigorifiques ou de machines de fabrication de chaussures. Mais c’est surtout une période de réflexion sur les produits civils et militaires qui seront nécessaires à la fin de la guerre. C’est ainsi que naissent les téléscripteurs, dont un prototype capte le message annonçant le Débarquement allié en Normandie. C’est un produit français, alors que le marché naissant est dominé par les Américains et les Allemands. Pour réaliser les études de ces nouveaux produits, le nombre d’ingénieurs augmente considérablement.

On peut s’interroger sur le financement et la gestion de toute cette expansion réalisée dans les pires conditions. Elle s’explique de plusieurs façons : par des augmentations de capital ; par une prise de participation de la Compagnie des Signaux, suivie d’une introduction en bourse en 1936 ; et enfin par l’introduction en bourse en 1946 de la SAT, acquise en 1939, dont Sagem détenait la quasi-totalité du capital. À la fin de la guerre toutefois, la société se trouve dans une situation financière critique. Une entreprise moins dynamique et volontariste aurait sombré, mais deux produits vont la sauver : la fabrication sous licence des haveuses pour l’extraction prioritaire du charbon, et la production industrielle des téléimprimeurs. Parallèlement, dès les années 50, les commandes d’armement reprennent. En 1955, la société compte 4 200 salariés. Il faut préciser que chaque activité devait être autonome et dirigée par un responsable motivé, ce qui apportait beaucoup de souplesse à l’ensemble.

Avare de paroles et homme d’action

La Sagem allait saisir une dernière évolution technologique, celle des transistors apparus sur le marché à la fin des années cinquante. Leur première application vise à remplacer les cames et embrayages des téléscripteurs par des dispositifs électroniques. Sa production à grande échelle assure le développement de la société dans les années soixante-dix. Marcel Môme ne connaîtra pas la formidable ascension de sa société. Alors qu’il est depuis 1944 PDG de la Compagnie des Signaux, son premier employeur, et grand patron de CSEE-Sagem-SAT (le groupe G3S), il décède subitement le 2 mars 1962. Il avait épousé en 1924 Claudine Masson-Verny, fille de Félix Verny, directeur à la CSEE. Ils ont eu quatre enfants dont deux fils, Pierre et Marcel, et deux filles : Claudine, épouse de Roger Labarre (Cl. 40) et mère de Georges Labarre (Ch. 66), et Pierrette, sa cadette, épouse de Pierre Faurre. Peu connu du grand public, Marcel Môme apparaissait très peu dans les médias. Il est donc difficile de tracer un portrait de ce personnage. Cependant, on sait qu’il a marqué, dès l’origine, l’identité de la Sagem. Il lui a transmis des caractéristiques fondatrices de son comportement : grand travailleur, avare de paroles, homme d’action. Il jugeait en outre indispensable le dialogue entre les différents échelons d’une entreprise, source d’équilibre pour tous. Sa fille Pierrette ajoute que “sa réputation d’homme réfléchi, prenant des décisions mûries qui s’avéraient justes, entraînait l’adhésion de ses collaborateurs directs et, en cascade, du personnel”. Sur le plan social, il s’est révélé précurseur en instaurant des congés payés dès 1929, complétés par des jours d’ancienneté dès 1934. Ils atteignaient deux semaines en 1935. L’intéressement aux résultats date des débuts de l’entreprise. La survie de l’entreprise a nécessité un licenciement en 1949, mais avec priorité de réembauche, et les effectifs ont repris leur progression dans les deux ans qui ont suivi. On peut compléter cette description par les propos de son petit-fils Georges : “La gestion était prudente (auvergnate, NDRL), nous étions près de nos sous – par exemple, pour le courrier interne, nous utilisions des enveloppes usagées”. Roger Labarre lui succède en 1962 jusqu’à sa mort en 1999, où Pierre Faurre prend les rênes avant qu’il ne décède à son tour en 2001. Sagem a récemment fusionné avec Snecma pour former le groupe Safran. Membre bienfaiteur de la Société des ingénieurs Arts et Métiers, Marcel Môme est devenu chevalier de la Légion d’honneur en 1952 et officier en 1961. Il est inhumé à Saint-Cloud.

Edmond De Andrea (Ai 45)

Dates clés de la Sagem

1925 : Fondation de la société, au capital de 38 000 euros (250 000 francs à l’époque), puis 76 000 euros.

1926 : Ouverture de l’usine d’Argenteuil.

1928 : L’entreprise compte 150 ouvriers et son siège social s’installe rue de Naples, à Paris.

1934 : Acquisition de l’usine de Montluçon, “au pays” – 883 salariés. CSEE prend une participation.

1936 : Introduction en bourse, avec 1 000 salariés et un capital de 4,6 millions d’euros.

Début 1940 : Achat du château d’Argentières, près de Montluçon, qui deviendra le centre Sagem en zone libre.

1950 : Lancement des haveuses et des téléscripteurs.

1955 : Fondation du G3S. L’entreprise compte 4 200 salariés.

1962 : À la mort de Marcel Môme, G3S est un leader mondial en télégraphie (télex), gyroscopie (navigation inertielle), imagerie thermique (infrarouge). Le groupe emploie 10 000 salariés.

Fernand Picard

Promotion Lille-Paris 1923

Chennevières sur Marne 1906 – Paris 1993

Père de la 4 CV Renault

Président de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers

Prix Nessim Habif 1988

Henri Verneuil (né Achod Malakian)

Promotion Aix 1940

en Arménie 1920 – Paris 2002

Metteur en scène et Producteur de nombreux films

Prix Nessim Habif 1973

Membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Héros d’une histoire d’intégration exemplaire, le grand cinéaste d’origine arménienne,aux films inoubliables, était aussi un ingénieur.

Apatride… C’est le premier mot de français qu’apprennent ces Arméniens fuyant la Turquie, qui débarquent à Marseille un matin de décembre 1924: le fonctionnaire de police le marque au tampon encreur sur leurs passeports, les autorisant ainsi à rester en France. Ils sont cinq : le père, Agop Malakian, sa femme Araxi, les deux soeurs de cette dernière Anna et Gayané, et un garçonnet de quatre ans, Achod, né le 15 octobre 1920 à Rodosto (Turquie). Avec pour tout bagage un lourd ballot porté par le père, et pour toute fortune huit pièces d’or camouflées dans les boutons de la robe de la mère, ils s’installent au 109, rue Paradis. C’est presque un taudis. Dès le lendemain de leur arrivée, le père s’embauche comme manutentionnaire aux Raffineries de sucre Saint-Louis ; quelques semaines plus tard, les trois soeurs trouvent des emplois de chemisières à domicile. Car il faut vivre, et avec un objectif absolu : faire faire des études au petit Achod. Malgré les difficultés évidentes et constantes auxquelles se heurtent ces réfugiés aux maigres ressources, qui parlent à peine français, jamais le clan ne perd l’espoir. Même lorsqu’il rentre épuisé de son dur labeur (de nuit, parce c’est mieux payé), le chef de famille, conteur merveilleux, narre à son Achod des histoire charmantes qui le font rêver. En dépit de son isolement à l’école où, au début, le petit garçon souffre de sa situation d’immigré, la tendresse chaleureuse de tous les instants qui l’enveloppe lui assure un épanouissement certain et la promesse d’un avenir meilleur. En connivence permanente et totale, cette cellule familiale s’organise pour le protéger, le soutenir, l’encourager.

Il gardera toute sa vie la marque de cette relation familiale si forte. Il entre bientôt à l’Institution Melizan, école privée réputée où ses parents l’ont inscrit, au prix de lourds sacrifices financiers, pour qu’il étudie dans les meilleures conditions. Mais il se sent exclu par ses camarades issus de la “bonne société” marseillaise, et compense sa solitude en se racontant des histoires.

Achod a sept ans lorsque, un certain 24 avril 1927, son père l’emmène à une réunion commémorant le massacre des Arméniens commis en 1915 au nom du panturquisme. Il découvre, bouleversé, la terrifiante histoire de son peuple. Il entrevoit aussi, petit à petit, le passé de sa famille : son père, armateur de pêche, possédait vingt bateaux, une belle maison et des domestiques, un grand jardin dont il se rappelle seulement les roses…